神奈川県道732号湯本元箱根線は江戸時代の東海道の道筋を引き継いだ道路で、国の史跡となっている箱根旧街道と数ヶ所で接続しています。

〔目次〕

箱根旧街道の石畳

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

神奈川県道732号線の概要

| 道路法の路線名 | 神奈川県道732号湯本元箱根線 | |

| 主な交差道路 | 交差点名 | |

|---|---|---|

| 起 点 |

国道1号 | 三枚橋交差点 箱根町湯本 |

| 国道1号箱根新道 | 須雲川インター | |

| 終 点 |

国道1号 | 畑宿入口交差点 箱根町元箱根 |

神奈川県道732号湯本元箱根線は、箱根町湯本の国道1号の三枚橋交差点から箱根町元箱根の国道1号の畑宿入口交差点に至る延長10.7kmの往復1〜2車線の神奈川県道です。

江戸時代の東海道の道筋を引き継いだ道路で、道幅が狭いためバスやマイクロバス以外の大型車は通行止です。 路線バス(箱根登山バスのK箱根旧街道線)が1時間に1〜2本程度運行されています。

箱根旧街道東坂の概要

江戸時代の箱根を越える東海道のうち、神奈川県側を東坂、静岡県側を西坂と言っています。 東坂にも西坂にも石畳の道や並木などが残っていて、それらが「箱根旧街道」として国の史跡となっています。

石畳や並木は整備されていて、神奈川県道732号線やその先の国道1号から容易にアクセス出来るようになっているため、多くの観光客が訪れています。 このページでは、国史跡となっている石畳や並木を中心に紹介しています。

路線の案内図

※ 縮小や拡大ができる路線の案内図です。 マーカーにマウスを置いたり、画面にタッチすると、交差点名等が表示されます。

※ ブラウザや携帯によっては案内図が表示されないこともあります。

神奈川県道732号線の現況

畑宿集落内の神奈川県道732号線

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

神奈川県道732号線は、センターラインがひかれた往復2車線の区間があるものの、一部の区間は狭隘で往復1車線の幅しかありません。 そのため、バスやマイクロバスを除く大型車は通行止になっています。 また山間部の道路のため、全線が連続雨量200mm、時間雨量50mmで通行止めになります。

三枚橋交差点 (神奈川県道732号線起点、国道1号交点)

国道1号からみた三枚橋交差点(県道732号線起点)

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

神奈川県道732号線の起点は国道1号の三枚橋交差点です。

国道1号を東京方面から来たとき、三枚橋交差点を左折すると神奈川県道732号線に入ります。

三枚橋交差点の西方に箱根登山鉄道の箱根湯本駅があります。

神奈川県道732号線は早川を三枚橋で渡ります。

須雲川インター交差点 (国道1号箱根新道接続点)

国道1号箱根新道の須雲川インターが接続します。

須雲川インターは小田原側のみのハーフインターのため、箱根新道に入ると小田原方面に戻ります。

畑宿入口交差点 (神奈川県道732号線終点、国道1号交点)

畑宿入口交差点(国道1号交点)

写真出典〕当サイト撮影(R6.3)

神奈川県道732号線の終点は国道1号の畑宿入口交差点です。

国道1号に左折すると元箱根方面に向い、右折すると御殿場や宮ノ下方面に向かいます。

国道1号を東京方面からきたときは、経路案内標識の県道732号線、小田原、畑宿方面の案内に従って交差点を直進すると県道732号線に入ります。

箱根旧街道の史跡等の概要

箱根旧街道の史跡のうち、石畳や杉並木について、簡単に紹介します。

箱根旧街道東坂の略史

江戸幕府は五街道を定め、現在、箱根旧街道東坂と言われる東海道の箱根の東側の道筋を、尾根筋を通る湯坂路から、須雲川沿いの谷筋を通る神奈川県道732号線に沿ったルートに変更し、並木や石畳などを整備しました 1) 。

明治時代になり人力車や馬車が使われるようになると、塔ノ沢や宮の下などの温泉を繋いでいた現在の国道1号に沿ったルートが地元の人々により整備されたことを契機に、国道がそのルートに変更され、明治37年(1904)には芦ノ湖畔まで人力車や馬車で行ける車道が整備されました。 大正時代には湖畔までのバスも運行されるようになりました。

明治22年(1889)に東海道線が開通すると、箱根を歩いて越える人は激減しました。 箱根旧街道東坂は、地元の人が歩いて通るだけの里道(町村道)となりました 2) 。

大正12年(1923)、箱根の道路は関東大震災や北伊豆地震による土砂崩れで寸断されました 3) 。 国道1号は、標準幅員5.4m(3間)、最急勾配1/10という自動車交通にあわせた規格で災害復旧されました。 神奈川県道732号線沿いのルートも、大正12年(1923)に神奈川県道となり 2) 、昭和6年(1931)にはバスが通れる道に整備されました。

1) 史跡 箱根旧街道保存活用計画 P.30〜33(箱根町役場)

2) 東海道行脚(五)(道路の改良、第10巻第3号、1928)

3) 伊豆大地震続報−全滅に近かった箱根国道−(土木建築工事画報、第7巻第4号、1931)

箱根旧街道の石畳

箱根火山は、有史以来、水蒸気噴火をしたもののマグマ噴火をしていないため、地表は風化が進んで粘土質になった火山灰土層(関東ローム層)に覆われています。 そのため、急坂が続く道は滑りやすく、雨や雪が降るとスネまで埋まる泥道になっていました 1) 。

幕府は、当初、東海道に周辺に生えている竹を敷き詰めて歩きやすくしました。 しかし、竹の道の維持には、毎年、延べ3,000人の人足と130両(賃金換算で45百万円 2) )の費用を要していました 1) 。

幕府は箱根の東海道の路面を石畳にすることとします。 神奈川県側の詳しい資料は残っていないものの、静岡県側では、延宝8年(1680)に、1,406両(賃金換算で5億円)をかけて延長10kmの区間に幅3.6m(2間)の石畳が敷かれました。 文久3年(1863)の将軍家茂の上洛の前に石畳道の大改修が行われています 1) 。

大正12年(1923)の関東大震災などで、箱根の道路は土砂崩れによる埋没や崩壊などの大きな被害を受けました。 その復旧にあたり石畳道の保存が検討されたものの、震害が甚だしいことから自動車道路に改修されることとなりました。 勾配が緩やかだった箱根湯本側では石畳の道の大半が失われ、急勾配でルートが変更された芦ノ湖側には、長い距離の石畳道が残されています 1) 。 神奈川県側では7地区3.3km、静岡県側では8地区4.6kmの石畳の道が残されていて、多くが史跡に指定されています 3) 。

石畳の道も維持管理が必要となります。 石畳が滑りやすいため、現地に注意喚起の看板が立てられています。 現在より管理水準が低かったであろう安政4年(1857)に箱根を通った勘定奉行の川路聖謨は、転ぶ者が多く自身も2度転んだと日記に記しています 3) 。 石畳の道では、石組みの崩壊や流出による不陸、土砂堆積を防ぐ維持管理が行われています 1) 。

1) 史跡 箱根旧街道保存活用計画 P.33〜34、42〜43、77(箱根町役場)

2) 江戸時代の1両は今のいくら? ―昔のお金の現在価値―(貨幣博物館)

3) 箱根旧街道(大和田公一、伊藤潤、交通史研究)

杉並木

江戸幕府は慶長9年(1604)に街道に並木を植えることを命じました。 並木は夏は緑陰を与え、冬は風や雪から旅人を守るとともに、道路敷を守る官民境界であったとされています。 東海道は松並木が大半であるところ、箱根の山の上は慶長年間より後に植えられた樹齢300年超の杉並木になっています。 冷涼で多湿な気候から松から杉に植え替えられたとも考えられています 1) 。

明治以降、江戸時代の並木は、道路拡幅や沿道の出入りの支障となって多くが失われました 2) 。 明治40年(1907)には、現在の国道1号の整備費にあてるため、湯本から畑宿までの並木が千本以上伐採されています 1) 。 箱根では神奈川県側に4地区4.6kmの杉並木が、静岡県側には1地区1.0kmの松並木が残されていて、史跡に指定されています 3) 。

1) 史跡 箱根旧街道保存活用計画 P.32〜33(箱根町役場)

2) 景観デザイン規範事例集(道路公園編)P.2(国総研資料)

3) 箱根旧街道(大和田公一、伊藤潤、交通史研究)

須雲川自然探勝歩道

須雲川自然探勝歩道は、畑宿から元箱根までの県道や町道部分を含めて6.2kmのハイキングコースで箱根旧街道と重なる区間が多くあります。 神奈川県道732号線の上須雲川バス停付近から入り、元箱根地区の杉並木歩道橋に至ります。

須雲川自然探勝歩道は、石畳や並木の国史跡指定後の昭和40年頃に、神奈川県が自然公園施設として整備したものです。

箱根旧街道(県道732号線沿い)の現況

箱根旧街道のうち、国史跡となっている石畳道や並木道など、特色のある区間を紹介します。 目的によって見所は変わってきますが、観光のために行くとすると、甘酒茶屋から於玉坂、又は旧街道石畳バス停から天ヶ石坂に入り、国道1号脇の杉並木などを経て箱根関所に至るルートが1時間強のコースでお勧めです。

なお、旧街道のルートであっても、アスファルト舗装をされている道路などは紹介していません。 紹介は県道などとの交点で区切られる区間毎にしています。 その区間を特定する名称がないため、その区間の中にある坂の名称などを区間の名称として表記しています。

猿沢の石畳(国史跡の石畳区間)

猿沢の石畳は延長255mの短い国史跡になっている石畳の道です。 湯本地区に残っている唯一の石畳の道で、猿沢に向かってなだらかに標高で15m程度坂を下って、猿橋で沢を渡り、坂を上って神奈川県道732号線に戻る道です。

台の茶屋バス停の先で分岐する町道に、あまり目立たない「石畳入口」の木柱が建っています。

石畳

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

猿橋

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

比較的緩勾配だった湯本〜畑宿間では、旧街道に沿って車道整備がなされたため、石畳の道の大半が失われています。 猿沢の石畳と恩賜箱根公園駐車場〜箱根関所間の杉並木は、町道として町が管理している道路です 1) 。

山の中の道路のため土砂災害のおそれがあり、道路の周辺が急傾斜の特別警戒区域に、猿沢が土石流の警戒区域になっています 2) 。 箱根旧街道では地震や水害による付け替えや改修が度々行われていますが、この区間では、元禄16年(1703)、天明元年(1781)、文化9年(1812)、文政7年(1824)に大きな被害が生じ、ルートの変更や補修が行われています。 現在、猿橋がコンクリート橋とされている他、箱根湯本側の谷側にコンクリート擁壁が設けられています 1)。

1) 箱根旧街道保存活用計画 P.43、28、33、80(箱根町役場)

2) 令和3年度版土砂災害・洪水ハザードマップ(箱根町役場)

須雲川沿いの探勝歩道 (須雲川自然探勝歩道)

須雲川沿いに須雲川自然探勝歩道が整備されています。 この区間の探勝歩道は箱根旧街道ではなく、県道732号線の路側に箱根旧街道の難所の一つであった「女転し坂」の案内板があります。 女転し坂の名称は、馬に乗った女性が落馬して亡くなったことからつけられたようです。

須雲川沿いの探勝歩道の入り口は、上須雲川バス停から少し戻ったところにあり、延長0.7km程度で標高で50m程度を登ります。

須雲川自然探勝歩道

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

須雲川自然探勝歩道

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

須雲川の渡河箇所

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

この区間の探勝歩道は、土や石畳の歩きやすい路面で、落石防護網や転落防止柵、ロープ柵などが整備されています。

須雲川を渡る地点は、岩の上を歩いて木橋を渡る足場の悪いルートになっています。 発電所の沈砂池の前に「川が増水しているときは危険です。上流の吊り橋をお渡りください」との看板があります。 沈砂池前の階段を降りずに上流に向かうと、東京電力の吊り橋を渡れます。

神奈川県道732号線への接続点

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

探勝歩道は階段を上ると発電所の道を経て神奈川県道732号線の発電所バス停付近に出ます。

割石坂 (石畳区間、須雲川自然探勝歩道)

神奈川県道732号線沿いに江戸時代の石畳が残っている割石坂があります。 石畳には、江戸時代のものと、近年整備したものがありますが、この区間では「これより江戸時代の石畳」と明示されています。

割石坂の入り口は発電所前バス停の先にある石の階段です。 割石坂は延長0.3km程度で、標高で30m程度登ります。 終点は神奈川県道732号線に接続し、その先の県道には片側歩道があります。

江戸時代の石畳

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

割石坂の神奈川県道への接続部

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

大澤坂 (一部が国史跡の石畳区間、須雲川自然探勝歩道)

大澤坂は国史跡に指定されている石畳区間を含む0.3kmの道です。

割石坂の出口から県道を0.2km程度進んだ片側歩道のなくなる地点に大澤坂の入口があります。 須雲大沢に向かって標高で20mぐらい下り、須雲大沢の先で標高で50mぐらい登ります。 畑宿集落の南端の本陣跡バス停の手前で神奈川県道732号線に合流します。

大澤坂の石畳

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

須雲大沢までは近年整備された石畳や土の道です。 須雲大沢の先は国史跡に指定されている石畳で比較的良好な状態で残っています。

畑宿一里塚 (国史跡)

畑宿バス停の周辺には寄木細工の店などがあり、その南に畑宿一里塚があります。

畑宿一里塚は江戸から23里目(90km)の一里塚で、旧東海道の両側に、直径9mの円形の石積の上に標識樹として右側の塚にはモミの木、左側の塚にはケヤキの木が植えられています。

箱根旧街道の東坂には、3箇所に一里塚が設けられていました。 そのうち、畑宿一里塚のみは、箱根町教育委員会が平成10年(1998)に失われていた片側を復元するなどしています 1) 。

西海子坂 (国史跡の石畳区間)

西海子坂の石畳

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

西海子坂は畑宿一里塚から神奈川県道732号線の七曲がりに至る石畳の道です。 敷設当時の石畳が良好な状態で残っていて、国の史跡に指定されています。 延長は0.3km程度で、標高で40m程度を登ります。

畑宿一里塚の近くで箱根新道の新畑宿橋バス停に接続しています。 箱根新道を越える石畳橋(昭和36年架設)の前後は橋の架設時に敷かれた石畳です。 神奈川県道732号線に接続する地点の近くにはバス停がないため、上畑宿バス停まで戻るか、橿の木坂に進む必要があります。

石畳橋

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

県道の七曲がりと橿の木坂 (須雲川自然探勝歩道)

この区間の神奈川県道732号線は、延長1.2km、勾配10%の七曲がりになっています。 旧道はこの七曲がりの部分を急な坂道でまっすぐ登っていたと考えられますが、現在の経路は、県道の歩道とコンクリート製の階段で登るようになっています。

西海子坂の接続点から七曲がりを一つ登ると、七曲がりをひとつショートカットするコンクリート製の階段があります。 階段の前後の県道には歩道があります。 西海子坂の接続点から橿の木坂に入口までは、0.7km程度で標高で70m程度を登ります。

橿の木坂バス停の先に橿の木坂の入口があります。

橿の木坂はすべてコンクリート製の階段で、途中の猿滑坂との分岐点の見晴橋に木標が建っています。 階段を登り続けると、神奈川県道の見晴茶屋バス停の手前にでます。

橿の木坂は旅人が特に苦しんだ坂道で、0.2km程度で標高で50m程度を登ります。

見晴橋の木標(猿滑坂と見晴茶屋バス停への分岐点)

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

猿滑坂(須雲川自然探勝歩道)

猿滑坂は延長0.7km程度で標高差で80mを登る坂道で、一部に階段をはさみながら石畳の道が続きます。

橿の木坂を登ってきたときは、見晴橋の木標で「元箱根 3km」の方向に進むと猿滑坂に入ります。 橿の木坂を登ることを避けたいときは、見晴茶屋バス停の手前から階段を下って、猿滑坂に入ることもできます。

猿滑坂バス停付近で神奈川県道732号線を渡る横断歩道にでます。 横断歩道から先は、階段で擁壁の上の高い位置に歩道に登り、県道に合流します。

石畳

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

階段

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

横断歩道から先の歩道

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

追込坂(須雲川自然探勝歩道)

追込坂は0.2km程度のほぼ平坦な道で、県道の脇を通って、箱根旧街道休憩所や甘酒茶屋の裏に出ます。 県道732号線の路側に親鸞上人の碑が建っていて、その脇から入ります。

追込坂

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

箱根旧街道休憩所と甘酒茶屋

甘酒茶屋バス停の前に旧街道資料館と甘酒茶屋が並んで建っています。

甘酒茶屋は、畑宿と箱根宿のちょうど中ほどにあります。 当時、甘酒は旅人の疲労回復になると言われていたそうで、現在はこの1軒だけが営業しています。

箱根旧街道休憩所は、箱根町が運営する施設で旧街道の各種の資料が展示されています。

於玉坂(須雲川自然探勝歩道)

於玉坂は延長0.4km程度で標高で40m程度を登る道で、一部は石畳、一部は土の路面です。 於玉坂には、箱根旧街道休憩所の裏から入ります。 旧街道石畳バス停付近で神奈川県道732号線との交点に至ります。

箱根旧街道休憩所の裏の旧街道

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

石畳

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

泥状になる土の路面を歩きやすくする措置

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

神奈川県道732号線との交点(旧街道石畳バス停付近)

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

天ヶ石坂 (国史跡の杉並木と石畳区間)

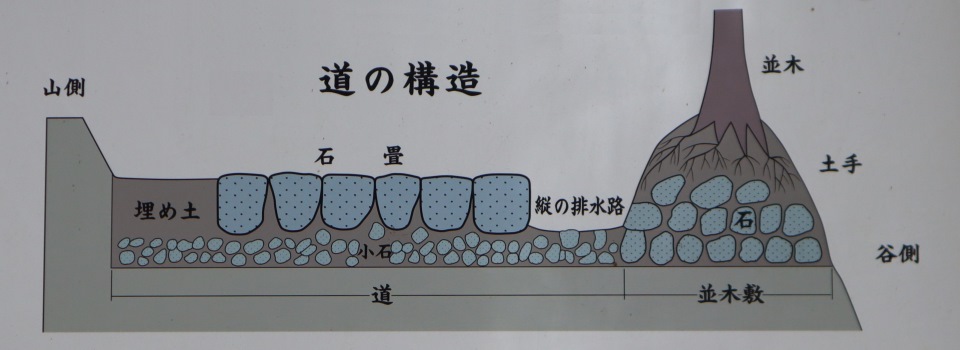

石畳の構造図(現地看板)

天ヶ石坂と、それに続く権現坂は延長1.1km程度で、標高で70m程度登り、芦ノ湖に向けて60m程度下る道です。 この道は神奈川県道が0.2km程北側にルートを変えているため、江戸時代の石畳と杉並木が残されている、ゆるやかな坂道です。

天ヶ石坂には、旧街道石畳バス停から入ります。 平均3.6mの道幅の中央に幅員1.8m幅の石が敷き詰められているものの、一部に石畳が埋まっている区間があります。

石畳(左は縦の排水路)

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

権現坂 (国史跡の杉並木と石畳区間)

町道との交差

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

権現坂は天ヶ石坂に続きます。

芦ノ湖が見えてくる一番景色のよい下り坂で、元箱根の観光地に近いため観光に向けた整備が行われています。 杉並木歩道橋を渡った先で、ケンペル&バーニー記念碑がある広場にでます。

この広場から元箱根港がある芦ノ湖商店街にでることも、東海道の杉並木を経て箱根関所に向かうこともできます。

杉並木歩道橋

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

芦ノ湖商店街へのエスケープルート

ケンペル&バーニー記念碑のある広場から、木標の「芦ノ湖商店街」の方向に進むと、国道1号の箱根神社入口バス停付近に出ます。

国道1号との交差の手前

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

箱根旧街道(国道1号沿い、神奈川県内)の現況

道路沿いの杉並木

ケンペル&バーニー記念碑のある広場から、木標の「芦ノ湖湖畔」の方向に進むと、杉並木がある国道1号の旧道を300mほど歩けます。 この道は、箱根神社の第一鳥居や元箱根港バス停付近で国道1号の現道に合流します。

国道1号脇の杉並木 (国史跡の杉並木区間)

箱根神社第一鳥居から国道1号を250mぐらい進んだところに元箱根歩道橋があります。

元箱根歩道橋の下から、国道1号の芦ノ湖の反対側に併行して、550mほどの杉並木の遊歩道が設けられています。

この杉並木の遊歩道は、恩賜箱根公園の駐車場付近で国道1号に合流します。 恩賜箱根公園は、景色が良いことから箱根離宮が建てられた跡に整備された公園です。

箱根旧街道杉並木

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)

前項の道路沿いの杉並木と本項の国道1号脇の杉並木は、国道として県が管理しています。 並木道の砂利舗装は、杉の樹勢の衰えを防ぐために、酸素を土の中に送り込んだり遊歩道の排水を良くするためのものだそうです。

恩賜箱根公園駐車場〜箱根関所間の杉並木 (国史跡の杉並木区間)

恩賜箱根公園の駐車場から箱根関所の江戸口御門までの150mほどの区間が杉並木になっています。

この道路は、昭和30年代は国道1号で、自動車の通行のために路面が6.5m幅に拡げられ、杉の根の近くに擁壁が設けられていたため、杉の枯損が進んでいました。 国道1号の付替と箱根関所の整備事業で、拡げられた道幅を江戸時代の道幅の2〜2.5間に戻し、杉の根のまわりの盛り土が復旧されました。

箱根関所 (国史跡)

箱根関所の大番所(終点側から)

写真出典〕当サイト撮影(R6.3)

箱根関所の京口御門(終点側から)

写真出典〕当サイト撮影(R6.3)

箱根関所は、昭和40年(1965)に箱根町が番所や資料館を整備し観光地となりました。 その後、江戸時代の資料が見つかったことから、発掘調査などで資料との整合を確認したうえで、番所などの建物や生垣、石段などの復元が行われ、平成19年(2007)から全面公開されています。

- 箱根関所(箱根町教育委員会)

向坂 (国史跡の杉並木と石畳区間)

向坂は延長0.2km程度で標高で30m程度を登る杉並木と石畳の道です。

湖畔の集落を越えた先で、神奈川県道737号線(長尾芦川線)から向坂が分岐します。

入口付近には石仏群があり、国道1号が向坂の上を越え、その近くに御堂前バス停があります。

石畳と杉並木

写真出典〕当サイト撮影(R6.3)

赤石坂、釜石坂、挟石坂 (国史跡の杉並木と石畳区間)

向坂の先に、赤石坂、釜石坂、挟石坂が続きます。 観光地化していない石畳の道です。 この3つの坂はあわせて0.3km程度の延長で標高で60m程度登ります。 挟石坂の国道1号付近は急な階段になっています。 挟石坂と国道1号との接続点の近くには道の駅箱根峠があり、400mぐらい先には箱根峠バス停があります。

赤石坂の杉並木と石畳

写真出典〕当サイト撮影(R6.4)